在生命体系中,对生物分子进行原位且纳米尺度的动态监测,有助于揭示生命过程的复杂动态。然而,传统的荧光分子探针(如染料和荧光蛋白)往往因亮度不足和光稳定性差,难以满足高时空分辨率下追踪单个生物分子的需求;而明亮且稳定的荧光纳米颗粒,又因其相对较大的尺寸(>10 nm)及复杂不可控的表面修饰,难以实现较高密度的特异性标记且容易对所标记的生物分子的生理行为造成干扰。因此,研制既明亮又光稳定、同时尺寸足够小以避免干扰生物分子生理行为的荧光探针,仍是该领域亟待解决的关键问题。

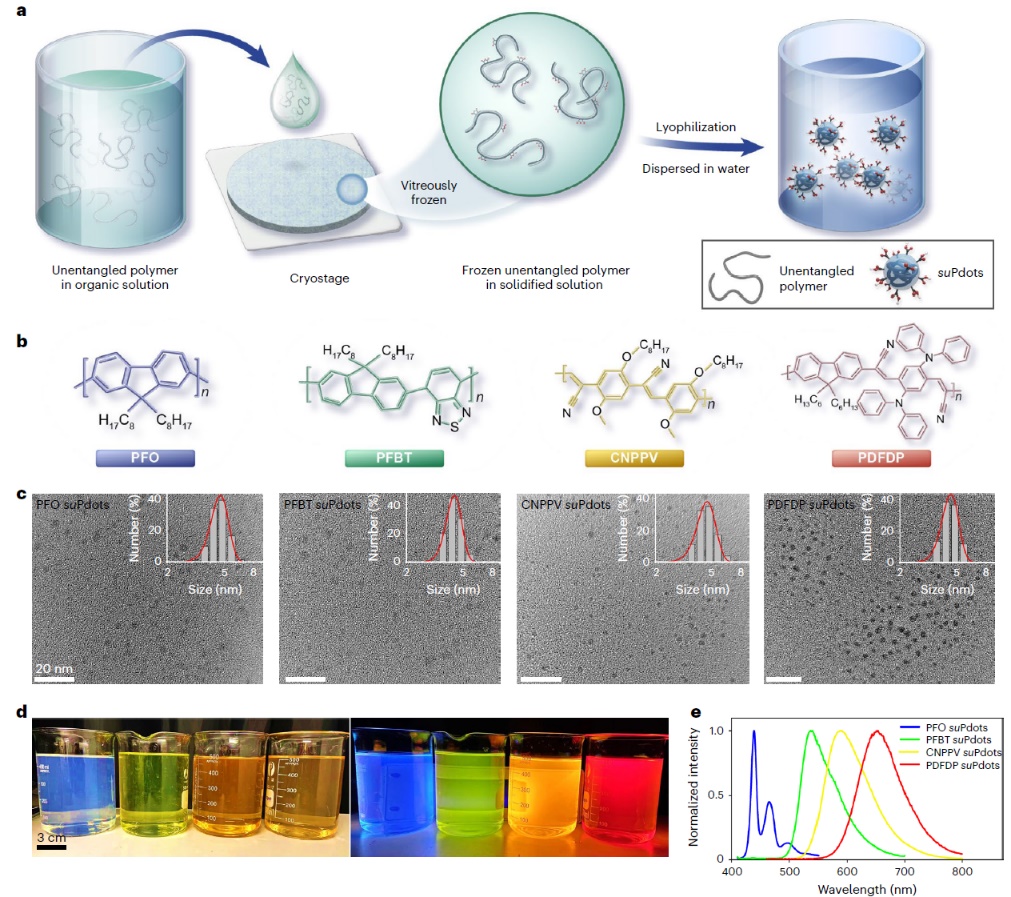

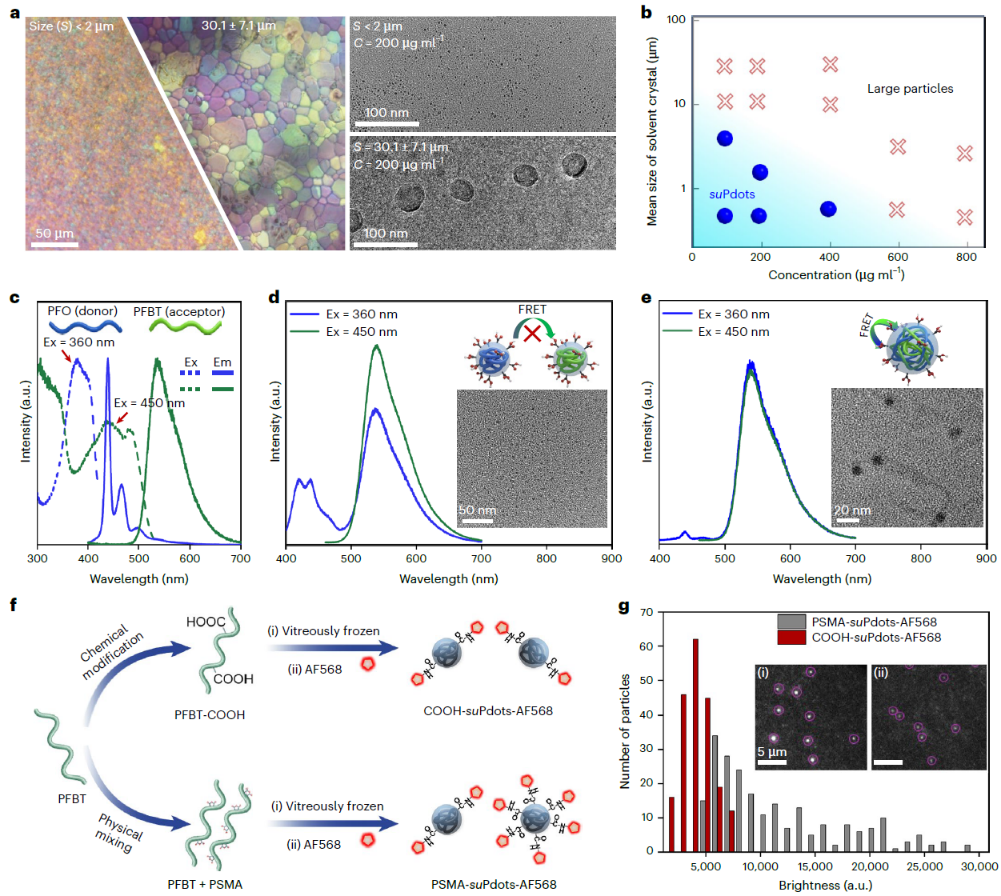

近日,中国科学院理化技术研究所前沿交叉研究中心王健君研究员团队联合中国科学院杭州医学研究所方晓红研究员团队,在深入揭示冰晶成核与生长机制的基础上(Nature 2019, 576, 437–441; Sci. China Chem., 2019, 62: 909–915),发明冷冻组装策略(Ostwald Ripening Induced Nanoparticles, ORIN; Nat. Commun. 2017, 8, 15154; ACS Nano 2017, 11, 10, 9898–9905; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 15141-15146; Nano Lett. 2023, 23, 1030-1035; Sci. China. Chem. 2023, 66, 878-886; J. Am. Chem. Soc. 2025,147,12730-12739),将单条有机荧光聚合物链制备成尺寸<5 nm的单链超小荧光聚合物纳米点(suPdots)。这些suPdots组成明确、表面易修饰、荧光发射可调、高亮度和优异光稳定性,为先进荧光显微成像提供了一类强大的探针工具。

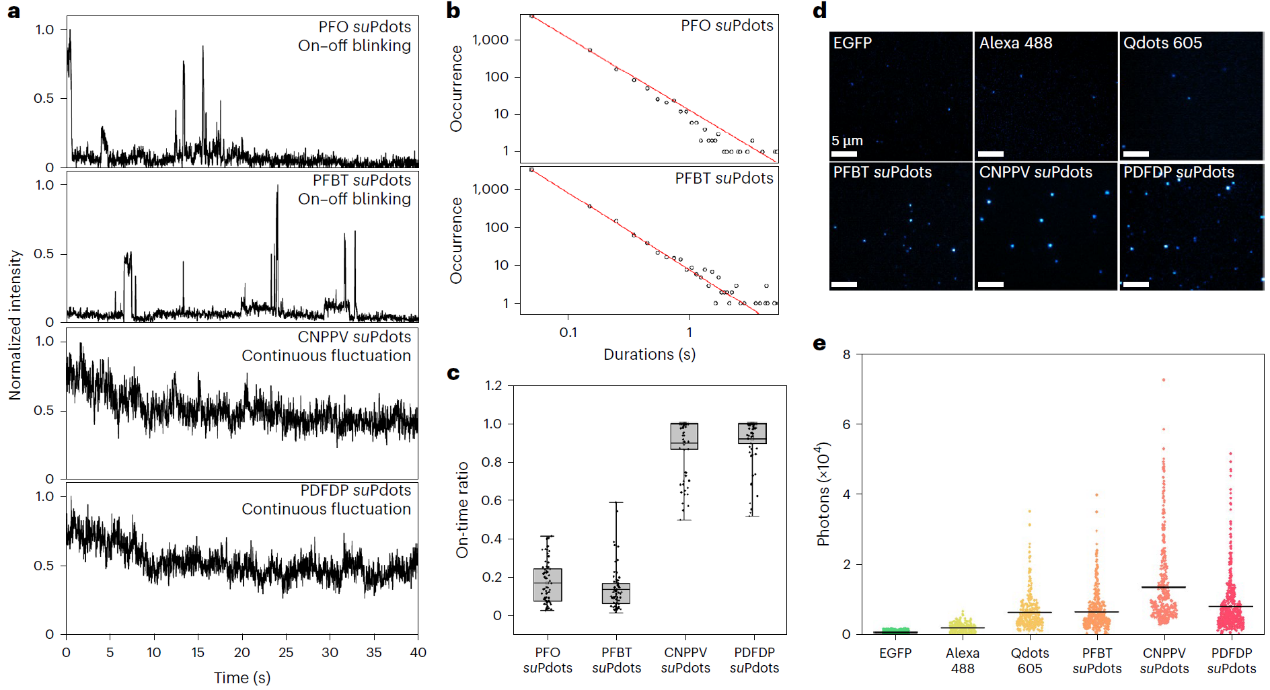

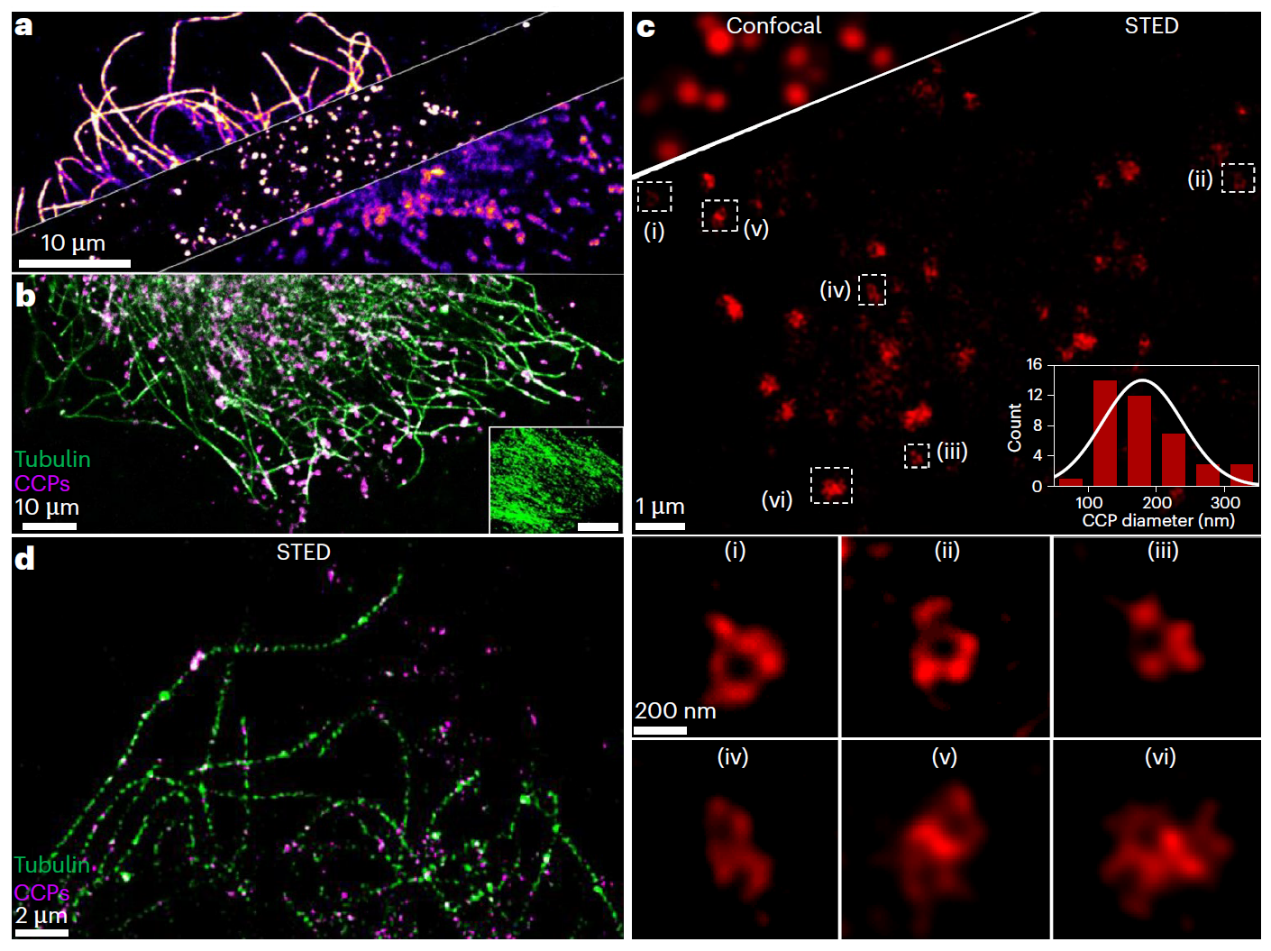

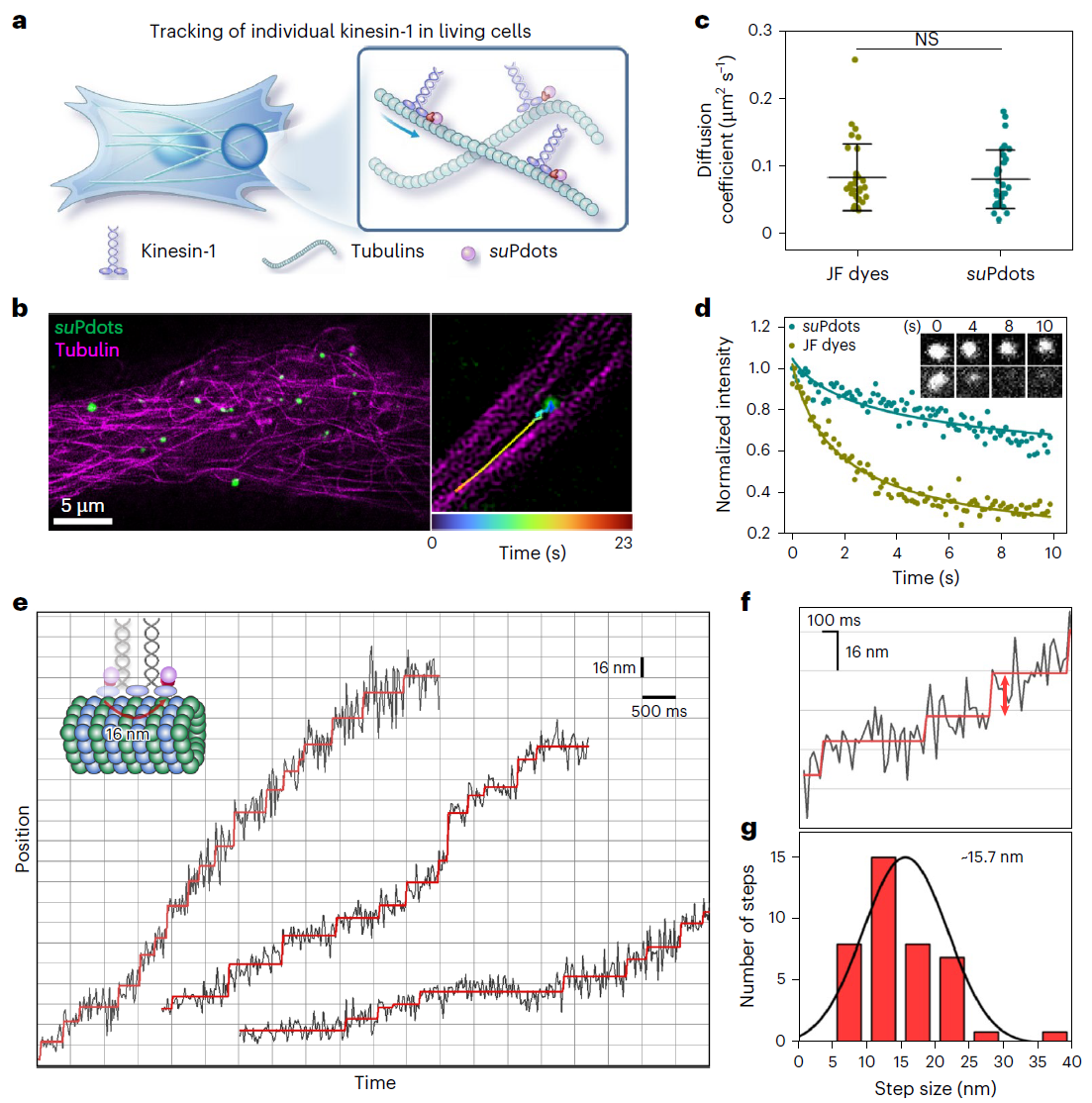

在性能设计与功能优化上,suPdots展现出显著优势:其一,探针选材兼顾实用性与多样性,选用可商业化获取的共轭聚合物链,且荧光光谱覆盖全光谱范围,满足不同场景的成像需求;其二,光物理特性优异,单颗粒亮度约为绿色荧光蛋白(EGFP)的15倍,且不同结构的荧光聚合物链可呈现差异化单颗粒光学行为(如On-Off闪烁、稳定荧光发射),能根据具体成像应用需求灵活选取与调控;其三,表面修饰精准可控,通过对单链聚合物进行特定官能团修饰,可实现suPdots的定量靶向修饰—将其与抗体偶联后,能够对多种亚细胞结构进行高特异性、高密度标记。在实际应用中,suPdots的性能优势进一步凸显:借助受激辐射损耗(STED)超分辨荧光显微成像技术,该探针成功揭示了网格蛋白包被内凹小体的中空环状结构;更重要的是,依托suPdots的高亮度与超小尺寸优势,研究团队使用常规转盘共聚焦荧光显微镜,以50赫兹的时间分辨率和约8纳米的定位精度,清晰解析了单个驱动蛋白在活细胞内的运动步长。这一突破克服了此前研究对复杂且昂贵的MINFLUX超分辨成像仪器的依赖,充分彰显了suPdots在推动纳米尺度单分子水平生物分子研究中的巨大潜力。

该成果以Research Article的形式发表在Nature Photonics杂志上,第一作者为中国科学院理化技术研究所特别研究助理杨宏伟博士和闫泽泉博士,文章的通讯作者为中国科学院理化技术研究所所王健君研究员和范庆瑞副研究员及中国科学院杭州医学研究所方晓红研究员与蒋逸飞研究员。蒋逸飞研究员、刘晓龙博士和刘维凤博士在仪器及成像数据分析方面提供了重要帮助。同时,北京大学陈良怡教授在Hessian-SIM成像方面给予了帮助。这项工作得到了国家自然科学基金委重大项目及面上项目、中国科学院战略性先导科技专项B类、国家重点研发计划、浙江省“尖兵”“领雁”研发计划以及理化所所长基金等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41566-025-01767-1

玻璃化冷冻制备suPdots

单链suPdots的表征

suPdots的光物理特性

suPdots的特异性标记及STED成像

纳米分辨追踪活细胞中单个驱动蛋白

新闻中心