生物材料表面的微观形态特征对细胞增殖、黏附和分化至关重要。然而,表面特性调控细胞行为的具体机制仍不明确,目前用于细胞调控的表面设计往往过于单一,难以同时满足高精度制造与结构多功能性的双重要求。飞秒激光无掩模光学投影光刻技术(Fs-MOPL)采用数字微镜器件(DMD)作为掩模板,可以快速制造高精度大面积的可编程细胞芯片,实现对细胞浸润性的调控。

中国科学院理化技术研究所仿生智能界面科学中心有机纳米光子学实验室郑美玲研究员团队,近期在可编程细胞芯片的设计、制备与浸润性调控方面取得新进展。该工作提出基于飞秒激光无掩模光学投影光刻技术制备可编程细胞培养芯片,并应用于细胞行为研究。相关研究成果发表在《芯片实验室》 (Lab on a Chip)期刊上。该期刊致力于发表微纳米尺度的器件和应用领域的高质量前沿研究成果,于2001年创刊,陆续被SCIE等多个国际数据库收录,此期刊属于JCR Q1区期刊。该论文的通讯作者是郑美玲研究员,第一作者为2022级硕士研究生武昕宜。

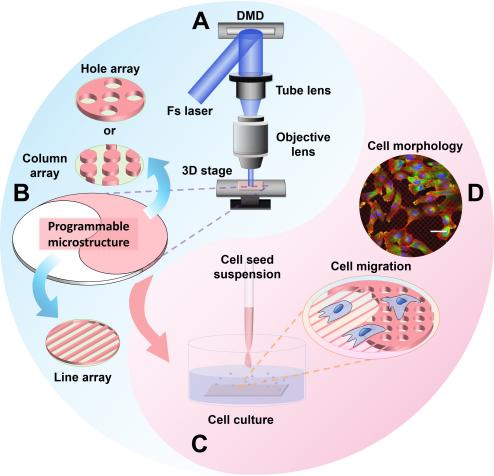

研究团队提出采用飞秒激光无掩模光学投影光刻技术,制备不同形貌的可编程细胞培养芯片,实现对细胞形态和细胞行为的调控。如图1所示,该细胞培养芯片结构能够调控细胞在不同线间距、柱直径及孔径的支架结构上的迁移、黏附及形态变化。

图1 可编程细胞培养芯片的Fs-MOPL制备及细胞培养

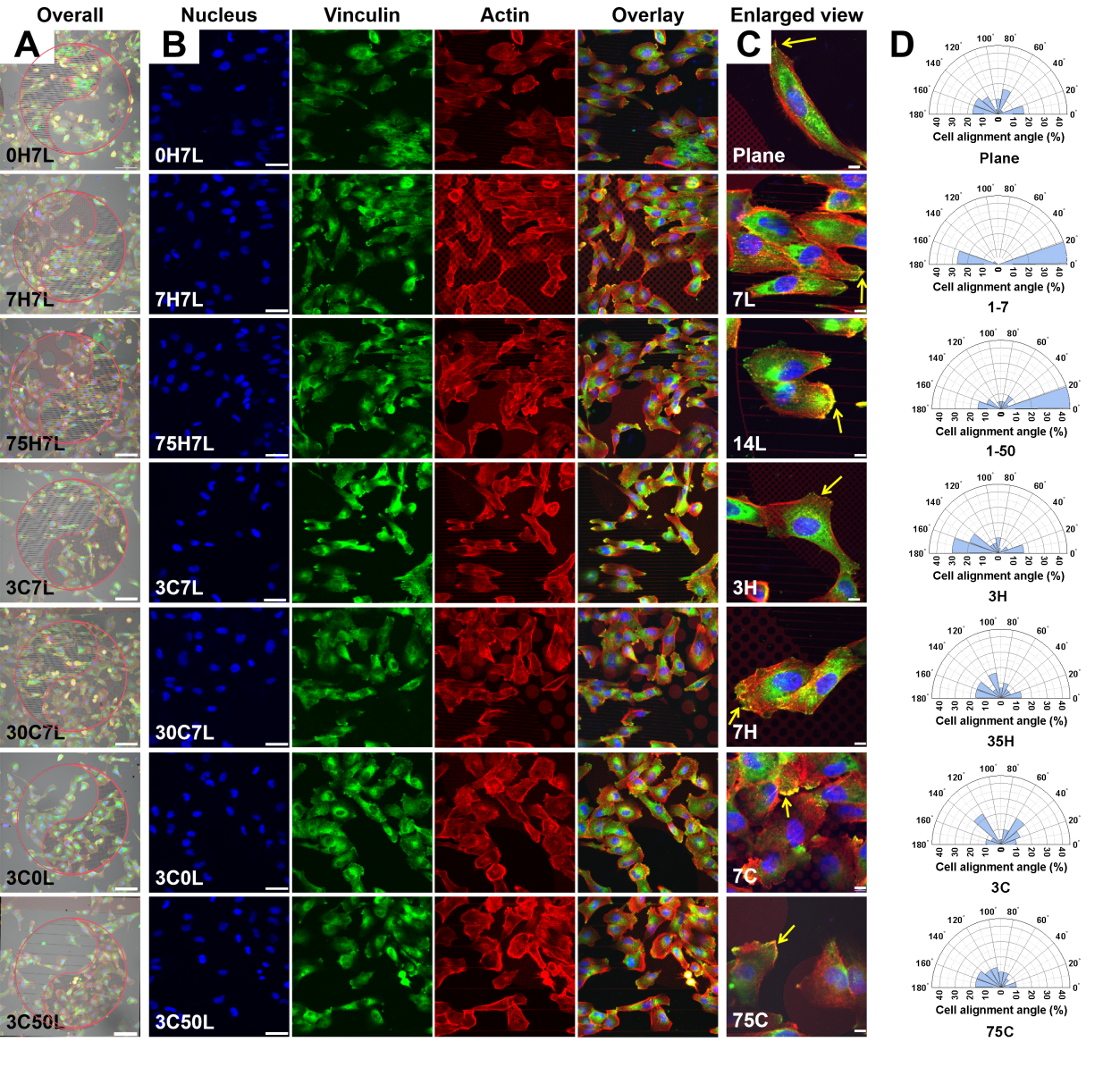

研究人员利用飞秒激光无掩模光学投影光刻AZ P4620光刻胶制备的芯片结构展现出高结构保真度和均匀性。通过O2等离子体和PDL涂覆等表面处理工艺,显著提升亲水性,促进细胞黏附与增殖。通过免疫荧光染色和共聚焦显微镜观察,可编程细胞培养芯片结构对786-O细胞的迁移、黏附及形态变化具有定向调控能力。细胞对线间距、柱直径和孔径等结构参数的变化表现出明显响应差异。值得注意的是,在线阵列结构上培养的细胞呈现拉长形态并形成排列整齐的肌动蛋白应力纤维,而柱阵列和孔阵列对黏着斑分布有显著影响。生物相容性验证证实该可编程细胞培养芯片适用于细胞培养和组织工程应用。

图2 可编程细胞培养芯片上786-O细胞形态和细胞行为

该研究通过创新性的高精度可控模块化结构设计,成功制备了能够精准调控表面形貌特征的可编程细胞培养芯片以调节细胞形态和行为,同时满足高精度制造与结构多功能性的双重要求,凸显了可编程细胞培养平台模拟复杂体内微环境的潜力,为研究细胞行为及推进生物医学研究提供了多功能且强大的工具。相关研究工作得到科技部激光制造与增材制造重点专项、国家自然科学面上基金、中国科学院国际伙伴计划等项目的大力支持。

论文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/lc/d5lc00803d

DOI 10.1039/d5lc00803d

新闻中心