4月16日,应“未来青年论坛”和超分子光化学研究中心邀请,香港城市大学刘彬教授、中国科学院兰州化学物理研究所毕迎普研究员、深圳大学苏陈良教授、上海交通大学汪圣尧副教授,受邀来理化所交流访问,并分别作了题为 “A Design Strategy Towards Oxygen Electrocatalysts”、“光催化表界面动态变化机制研究”、 “多相催化氘化策略与机制研究”和“基于空间共轭的光催化CO2还原体系设计”的报告。

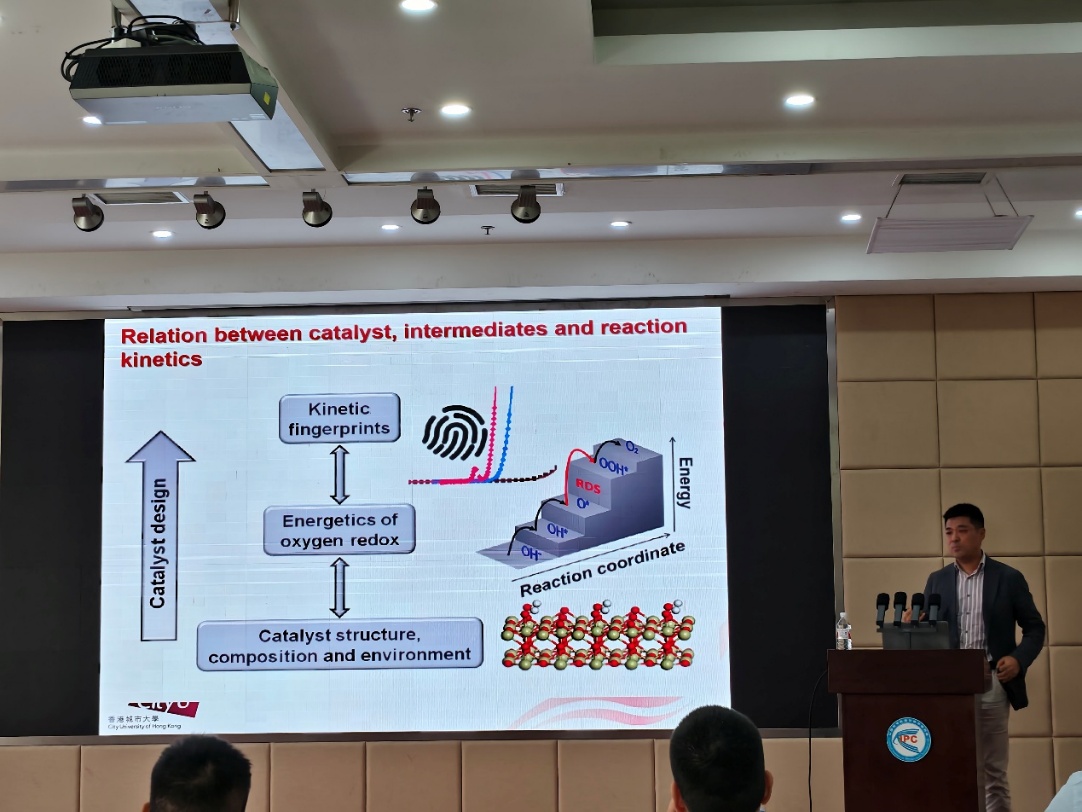

刘彬教授分享介绍了其研究团队在电催化OER和ORR方面的催化剂设计策略以及电催化剂吸附能模型与极化曲线之间的数学关系的建立过程,进一步基于数学模型指导实验设计对不同的氧化物电催化剂进行了合理调控。刘彬教授不仅在催化机制研究方面有深刻的认识,在工程应用方面也有所突破,所研发的电催化放大装置展现出较好的应用前景。报告内容条理清晰,引发在座师生强烈反响。

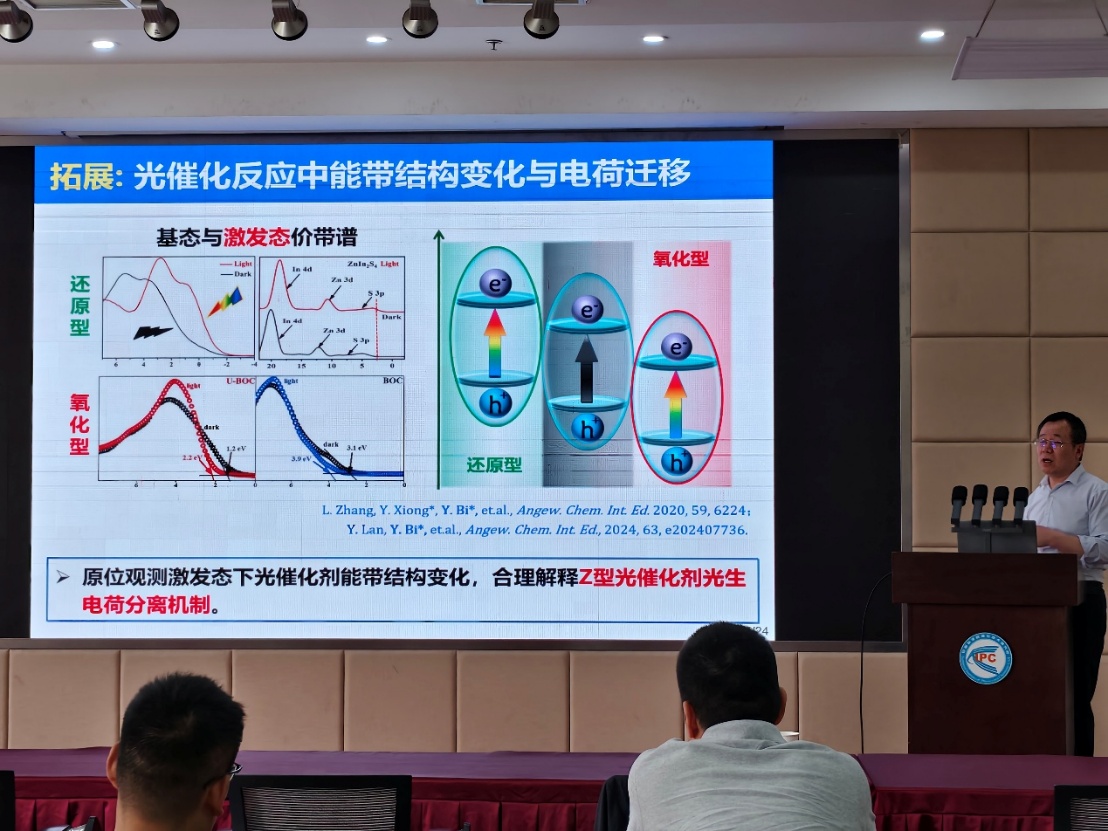

毕迎普研究员针对表界面的动态变化这一光催化的核心问题进行了精彩的报告。他从建立动态研究方法,到揭示动态变化机制,以及原位XPS技术在研究光催化分解水机制的研究中所起到的重要作用等方面一一进行了详细介绍。最后基于对光催化反应的独到见解,分享了对未来催化反应发展方向的看法。报告内容深入浅出,令在场师生受益匪浅。

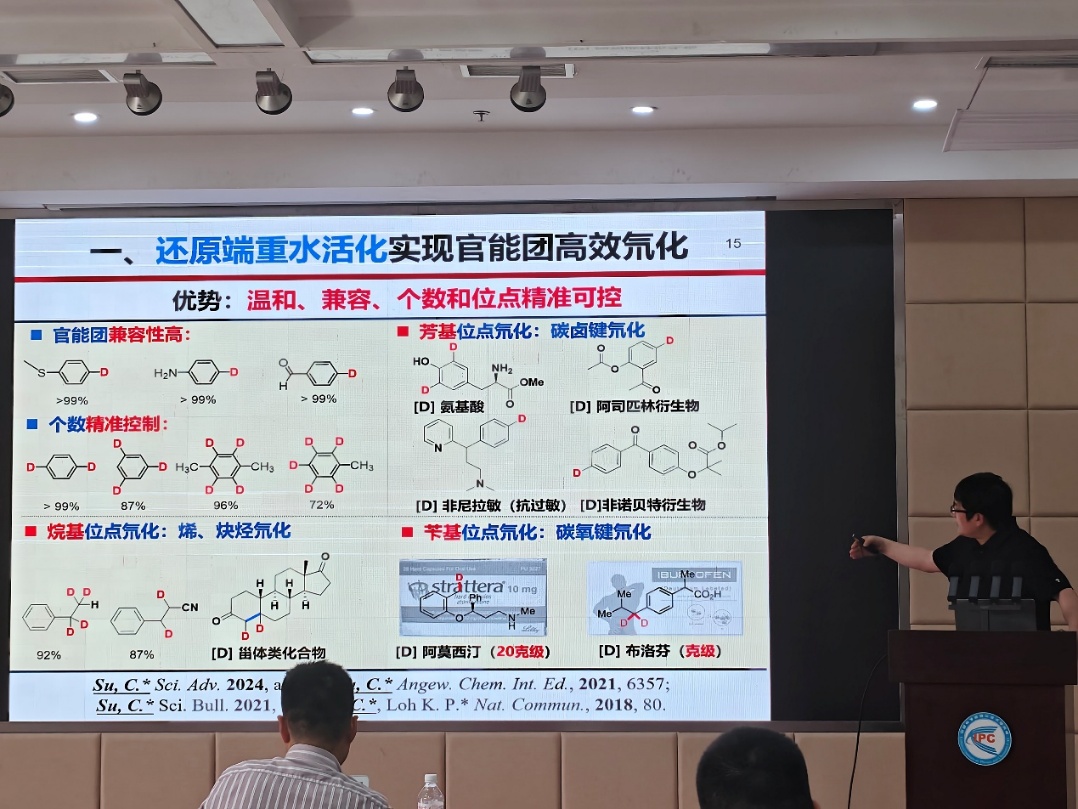

苏陈良教授的报告聚焦药物精准氘标记的国家战略需求和前沿科学挑战,针对重水等氘资源分子高效活化与精准转化,设计构筑了系列纳米光/电催化材料,并据此建立卤氘交换、碳氧键氘解、烯炔烃加氘系列精准氘代方法;阐明了氘资源分子活化热力学和动力学调控规律,揭示了催化位点活性氘形成及碳氘成键机制。报告内容丰富,与会师生颇受启发。

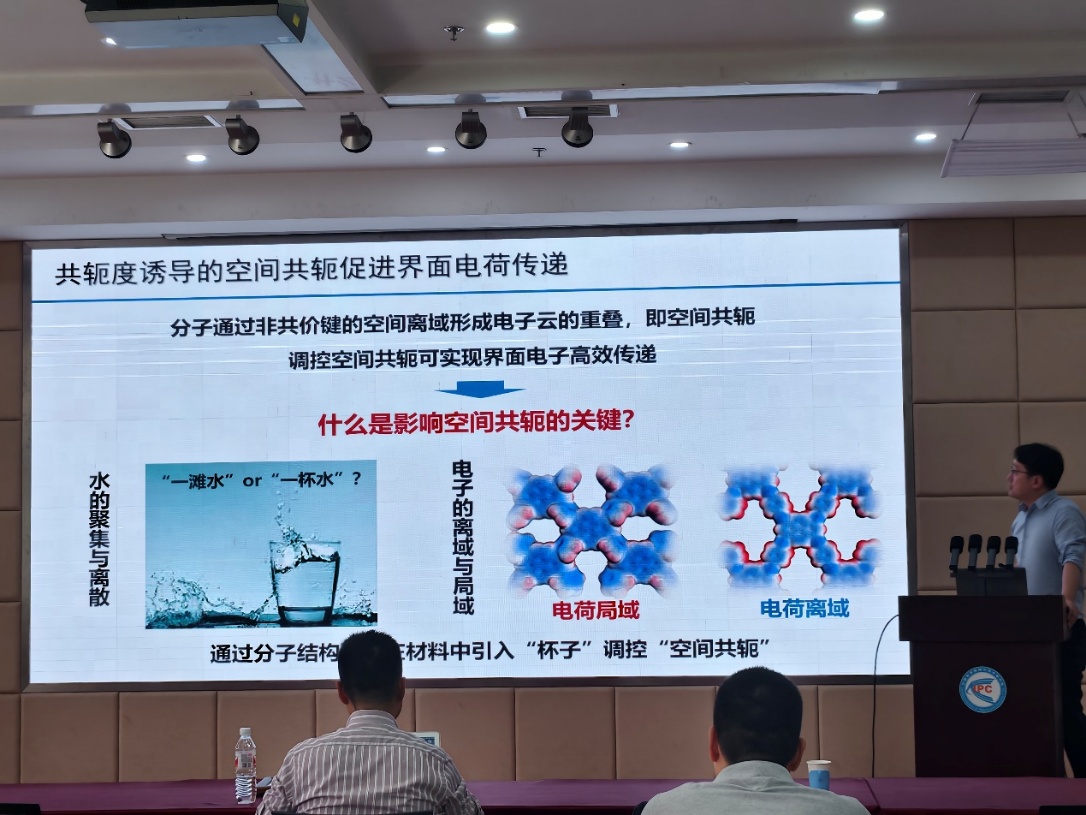

汪圣尧教授研究团队通过整合均相、非均相催化体系的优势,开发了基于空间共轭电荷传递通道建立的有机光催化体系,强调了局域电荷对界面电子高效传递的重要意义。报告不仅针对CO2还原反应的机制有深入探讨,在实际的催化问题上也分享了很多独到的见解,令在场师生收益颇丰。

刘彬教授作报告

毕迎普研究员作报告

苏陈良教授作报告

新闻中心